Im Gespräch mit René Preusche von der Sächsischen Aufbaubank (SAB)

Über Fallstricke bei der Fördermittelbeantragung

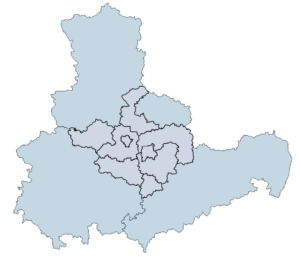

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), darunter insbesondere auch im ehemaligen Mitteldeutschen Revier – in den neun Landkreisen in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – können von verschiedenen Förderprogrammen und Darlehen profitieren. Die Förderprogramme werden auf kommunaler, nationaler und auf EU-Ebene angeboten und weisen dabei jeweils Unterschiede hinsichtlich der Bedingungen und Laufzeiten auf. Die Antragstellung erfolgt i.d.R. nach Verfügbarkeit der Mittel, sodass es keine festen Fristen gibt.

Um sowohl mögliche Herausforderungen als auch etwaige Barrieren bei der Fördermittelbeantragung besser zu verstehen, ist das KMI in direkten Austausch mit der Sächsischen Aufbaubank getreten, die in Sachsen für Fördermittel verantwortlich ist. Diese wurde durch René Preusche (im Folgenden RP) vertreten, der seit 2011 als Kundenberater für Startups, gewerbliche Kunden und Multiplikatoren für die SAB tätig ist und dabei sowohl vor Ort in Leipzig als auch telefonische Beratungen für KMUs zu verschiedenen Förderangeboten bietet. In einem gemeinsamen Gespräch werden häufig aufgetretene Barrieren oder Fehler sowie Tipps und Tricks vorgestellt.

1 DIE BANK UND IHR PORTFOLIO

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) als wichtige Beteiligte auf Länderebene ist eine Förderbank, welche Unternehmen durch Zuschüsse, Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungskapital unterstützt. Sie wurde 1991 gegründet und agiert seitdem sowohl als klassische Bank unter Aufsicht von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Bundesbank als auch als Förderinstitut im Auftrag des Freistaates Sachsen als Institution der Exekutive. Die Angebote der SAB sind nach Wirkungsbereichen aufgeteilt: Digitalisierung, Nachfolge, Fachkräfte und Nachhaltigkeitsbonus.

Ein Beispiel für ein aktuelles Förderprogramm ist das Programm »Regionales Wachstum« zur Unterstützung von Investitionsvorhaben von KMUs. Die Förderung erfolgt mit Landesmitteln und in den Strukturwandelregionen (u.a. MDR) mit EU-Mitteln aus dem Fond für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF). Gefördert werden Investitionsvorhaben zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errichtungsinvestitionen), zum Ausbau oder der Modernisierung der Kapazitäten einer bestehenden Betriebsstätte (Erweiterungsinvestitionen), zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch vorher dort nicht hergestellte Produkte (einschließlich Dienstleistungen), sowie zur grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte. Die Ausgaben können für die Anschaffung beziehungsweise Herstellung der zum Investitionsvorhaben zählenden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (zum Beispiel Gebäude, Maschinen, Anlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter) verwendet werden. Die Förderung ist ein Zuschuss. Die Höhe des Zuschusses beträgt je nach Unternehmen und Vorhaben für mit Landesmitteln geförderte Vorhaben bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten (höchstens 500.000 €) und für mit JTF-Mitteln geförderte Vorhaben bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten.

Zu dem Förderprogramm „Regionales Wachstum“ bringt Herr Preusche für unser Gespräch aktuelle Zahlen zum Jahr 2024 mit:

RP: „In den Just-Transition-fund-Regionen (Lausitz mit Bautzen und Görlitz, Mitteldeutsches Revier, Nordsachsen, Landkreis Leipzig und Stadt Chemnitz) haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 insgesamt fast 240 Vorhaben bewilligen können, mit einem Volumen in Höhe von 46 Millionen €.“

Die sächsischen Landkreise, welche nicht in den besonders vom Strukturwandel betroffenen Regionen liegen, erhalten nicht die EU-Finanzmittel des Just-Transition-Funds. Zu diesen gehören Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Mittelsachsen, Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis und Zwickau. Sie erhalten hingegen Landesmittel. Für die in den beiden Kreisstädten Leipzig und Dresden ansässigen Unternehmen gelten wiederum andere Bedingungen, wodurch Förderungen auf z. B. KfW oder städtische Programme beschränkt sind.

Die Mittel können wichtige Unterstützungen für die Unternehmen bereitstellen und im Zweifel Investitionsprojekte erst ermöglichen. Damit können sie entscheidende Beiträge zur Entwicklung einzelner Unternehmen, aber auch Regionen insgesamt leisten. Ein reibungsloses, schnelles und effizientes Funktionieren der Fördermittelvergabe und –verwaltung kann dazu beitragen, die möglichen Potenziale in der Realität umzusetzen.

Dennoch kommt es in der Praxis mitunter zu Problemen in den Prozessen der Bewerbung um Fördermittel, die zu Verzögerungen oder im schlimmsten Fall zum Ablehnen der Fördermittelanträge führen können. Dies ist vor allem dann für Unternehmen mit Unannehmlichkeiten verbunden, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits Zeit, Energie oder auch finanzielle Mittel in einen betreffenden Antrag geflossen sind.

2 HÄUFIGE FALLSTRICKE

Die bereits erwähnten Unterschiede der Bedingungen und Laufzeiten der einzelnen Förderprogramme sind nur ein möglicher Fallstrick für eine erfolgreiche Bewerbung um die Fördermittel. Um mögliche weitere Probleme besser zu verstehen, helfen die Einblicke und Erfahrungen aus der Praxis der letzten Jahre, die Herr Preusche mit uns geteilt hat. Nach seiner Einschätzung zeigen sich verschiedene Bereiche, in denen in der Vergangenheit häufig Fehler aufgetreten sind.

Mangelnde Vorbereitungen und Informationen

RP: „Die Haupthürde ist das richtige Förderprogramm zum richtigen Zeitpunkt zu finden.“

Der sogenannte Förder- und Bürokratiedschungel mit einer Vielzahl an Programmen und unterschiedlichen Anforderungen macht es schwierig, den Überblick zu behalten. Besonders KMU haben hierbei oft nicht die Zeit oder die Mittel, sich intensiv mit den Fördermöglichkeiten auseinanderzusetzen. Viele Unternehmen tun sich in der Folge schwer damit, staatliche Förderprogramme richtig zu nutzen, weil sie Informationen nicht ausreichend sammeln und ordnen und sich auf deren Basis gezielt auf Anträge vorbereiten. Dadurch werden Chancen auf finanzielle Unterstützung verpasst oder Gelder nicht optimal genutzt.

Fehlerhafte oder unvollständige Anträge

Digitale Förderportale haben dabei geholfen, viele formale Fehler in Anträgen zu vermeiden. Trotzdem gibt es weiterhin inhaltliche Probleme, die zur Ablehnung führen können. Häufig wählen Antragstellende das falsche Förderprogramm aus oder können nicht ausreichend belegen, wie sie ihren Eigenanteil finanzieren.

RP: „Deswegen nutzen sie die Beratungsangebote, die wir zur Verfügung stellen, um das richtige Förderprogramm zu finden, dass der Antragsprozess beschleunigt wird und letztendlich dann auch diese abschließende Rechtssicherheit schnell durch den Zuwendungsbescheid erteilt werden kann.“

Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass Investitionen gestartet werden, bevor die Förderung offiziell genehmigt wurde – das führt automatisch zur Ablehnung. Auch unklare oder falsche Angaben zu Umsatzbereichen und Branchen machen die Antragstellung schwierig. Zudem sind gebrauchte Wirtschaftsgüter oft nicht förderfähig, was viele übersehen und dadurch ihre Förderchancen verlieren.

Bürokratische Anforderungen

Die Antragstellung für Förderprogramme erfordert eine umfangreiche Dokumentation, die für viele Unternehmen eine erhebliche Herausforderung darstellt. Neben grundlegenden Nachweisen wie der Gewerbeanmeldung oder der Einstufung als kleines oder mittleres Unternehmen müssen zunehmend auch Nachhaltigkeitskriterien nach der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie belegt werden. Diese zusätzlichen Anforderungen erhöhen den administrativen Aufwand und erfordern oft eine detaillierte Aufbereitung betriebsinterner Prozesse. Insbesondere für kleinere Unternehmen ohne spezialisierte Ressourcen kann dies eine Hürde darstellen, die den Zugang zu Fördermitteln erschwert und den bürokratischen Aufwand erheblich steigert.

RP: „Bei der Förderung ist es so, dass wir bei KMUs tatsächlich auch die Einordnung des Unternehmens prüfen. Das sind dann zwei Formulare, die KMU-Bewertung mit der Unterschriftenprobe, dann der Antrag, Personalausweis und die Gewerbeanmeldung. Das sind insgesamt 7-10 Dokumente.“

Branchenspezifische Hürden

Die Förderfähigkeit von Unternehmen wird maßgeblich durch branchenspezifische und regionale Einschränkungen determiniert. So sind bestimmte Wirtschaftssektoren, wie die Land- und Forstwirtschaft, häufig von allgemeinen Förderprogrammen ausgeschlossen und müssen auf spezialisierte Unterstützung zurückgreifen. Diese Differenzierungen erschweren die Fördermittelakquise zusätzlich, da Unternehmen sich nicht nur über geeignete Programme informieren, sondern auch deren spezifische Ausschlusskriterien berücksichtigen müssen.

3 VERBESSERUNGEN & HILFESTELLUNGEN

Die Digitalisierung und Vereinfachung des Fördermittelverfahrens haben den Zugang zu finanzieller Unterstützung für Unternehmen erheblich erleichtert. Durch die Einführung digitaler Förderportale werden Antragstellende systematisch durch den Prozess geführt, während integrierte Plausibilitätsprüfungen die Fehlerquote deutlich senken.

RP: „Die Corona-Pandemie war ein Beschleuniger. Und jetzt ist es so, dass wir auch eine Digitalisierungsstrategie haben und alle neuen Programme nur noch online zu beantragen sind.“

Ergänzend dazu stehen verschiedene Beratungsangebote zur Verfügung, darunter telefonische und digitale Beratungen sowie persönliche Unterstützung durch Handwerkskammern und Fachberater:innen.

RP: „Der Meet and Talk und das Webinar werden gut angenommen, das ist einfach ein lockerer Austausch. Man trifft sich auch untereinander. Da haben die Unternehmen die Möglichkeit gezielt Fragen zu stellen und einfach auch mal die SAB oder den Herrn Preusche kennenzulernen.“

Zur besseren Orientierung auf der Webseite dienen zudem Quickchecks und Erfolgsgeschichten, die nicht nur die schnelle Einschätzung erleichtern, sondern auch praxisnahe Beispiele zur Verfügung stellen, die wichtige Orientierung bieten können. Zusätzlich wurden seitens der Politik Maßnahmen zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands ergriffen. So wurden in den Förderrichtlinien bereits Erleichterungen umgesetzt, etwa der Wegfall bestimmter Nachweise, wie des Eigenmittelnachweises, sowie Investitionszeiträume verlängert.

4 FÜR DIE ZUKUNFT

Trotz bürokratischer Hürden und der Vielzahl an Programmen gibt es durch die Digitalisierung und Nutzung der Beratungsangebote Möglichkeiten, die Antragsqualität zu verbessern und Fehler zu vermeiden. Herr Preusche gibt auf den Weg: Unternehmen sollten frühzeitig eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen und sich mit den spezifischen Anforderungen auseinandersetzen.

RP: „Wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde für unsere Startups ein Förderprogramm ins Leben rufen, wo auch die Startups erst einmal eine Art Liquidität zur Verfügung haben. Also ein Startkapital von 50.000 € für Investitionen und Betriebsmittel. Das Thema Liquidität ist immer ein Thema bei Startups und Unternehmen. Unternehmensförderung ist immer im Nachgang. Es gibt ein Förderprogramm der Business Angel Bonus, wo wir Startups unterstützen. Wenn die vorher ihre Hausaufgaben erfüllen und einen Engel überzeugen, der in ihr Unternehmen investiert, dann verdoppeln wir die Einlage und das zahlen wir im Voraus aus für Personal und für Investitionen.”

Das Gespräch fand am 21. Januar 2025 mit Nadja Hemming in Leipzig statt.